象の杉戸絵ー養源院

- 2019.09.03

- 東山区

1594(文禄3)年、豊臣秀吉の側室・淀殿(1569?〜1615)が父の浅井長政(あざいながまさ 1545〜1573 29歳)の追善の為に秀吉に願い養源院を建立しますが1619(元和5)年焼失。

1621(元和7)年、徳川2代将軍秀忠(1579〜1632 54歳)夫人のお江(おごう 1573〜1626 54歳)により、伏見城の遺構を用いて再建しました。

「養源院」は浅井長政の戒名・養源院天英宗清の院号です。

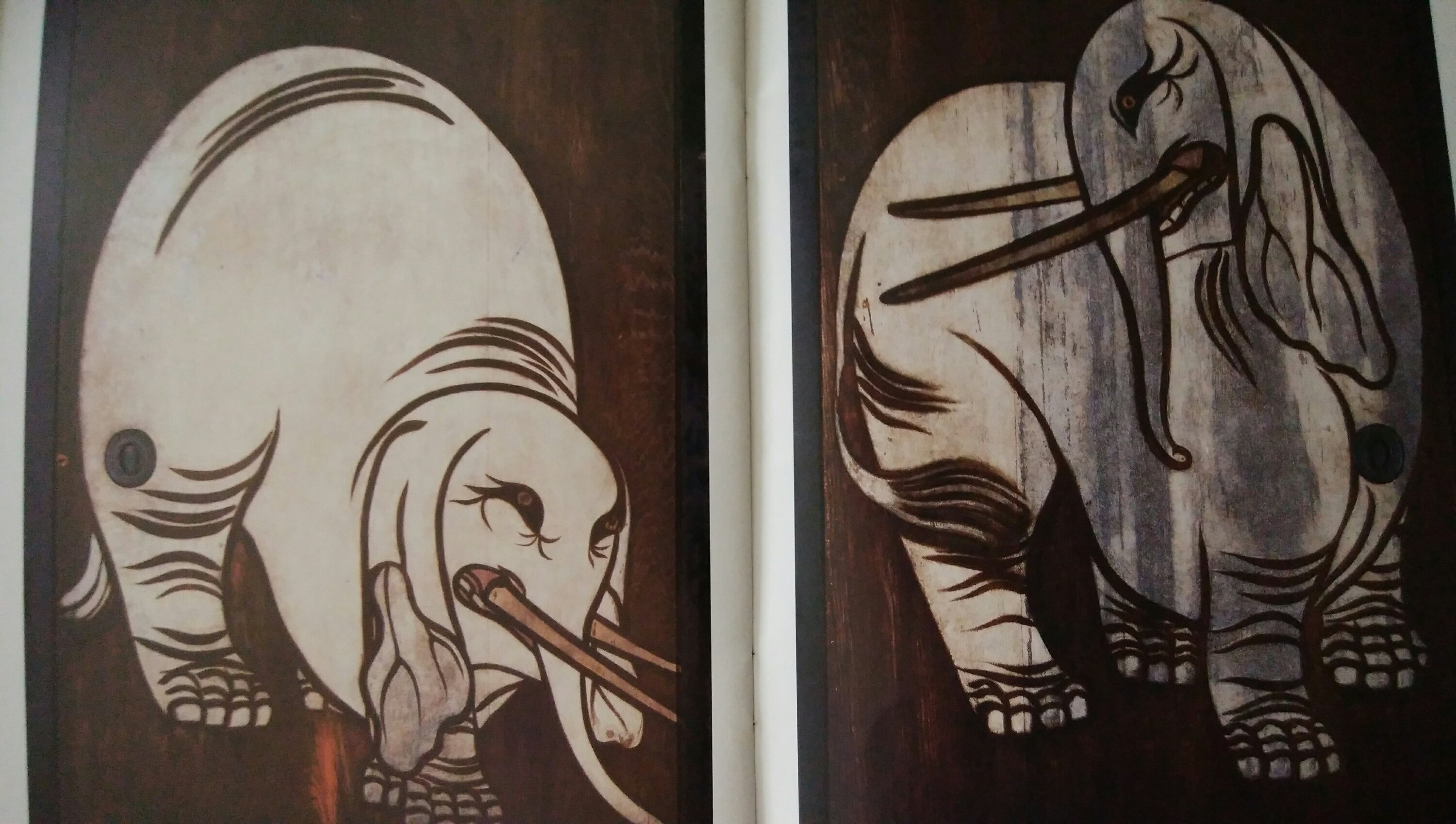

俵屋宗達作の杉戸絵「白象図」が迎えてくれます。

宗達は養源院の障壁画の製作者に抜擢されたことで、絵師として、後半生は多くの大作を手掛けるチャンスに恵まれました。

本堂、左甚五郎作の鶯廊下を挟んで「唐獅子図」の杉戸があります。左側の獅子は三方正面八方にらみの図となっておりどこから見ても獅子と眼が合います。

伏見城で戦死した武将たちの供養のために普賢菩薩の乗り物とされる象や文殊菩薩が乗る獅子を描いたとされます。

1600年、関ヶ原の戦いの前哨戦の舞台となった伏見城。鳥居元忠(とりいもとただ 1539〜1600 62歳)は1800人の兵力で伏見城に立て籠もりましたが13日間の攻防戦の末、自刃します。

元忠以下自刃した廊下の板の間を天井として、その霊を弔ったものが「血天井」として遺されています。

スタッフの女性が長い棒で指しながら「元忠の胴体部分です。」「元忠の足です。」と説明されていましたが。別の場所にあった手の痕跡だけはわかりました(合掌)。

血天井は京都市内には宝泉院、正伝寺、源光庵、瑞雲院と宇治市の興聖寺に伝わります。

また、鶯廊下の作者・左甚五郎ですが江戸初期に活躍したとされる伝説的な彫刻職人です。甚五郎作の彫刻は全国各地に100ヶ所余り点在しています。

作品の年代が安土桃山時代から江戸時代後期までの300年におよぶので、一人ではなく、各地の名工たちの代名詞として使われたとの説があります。

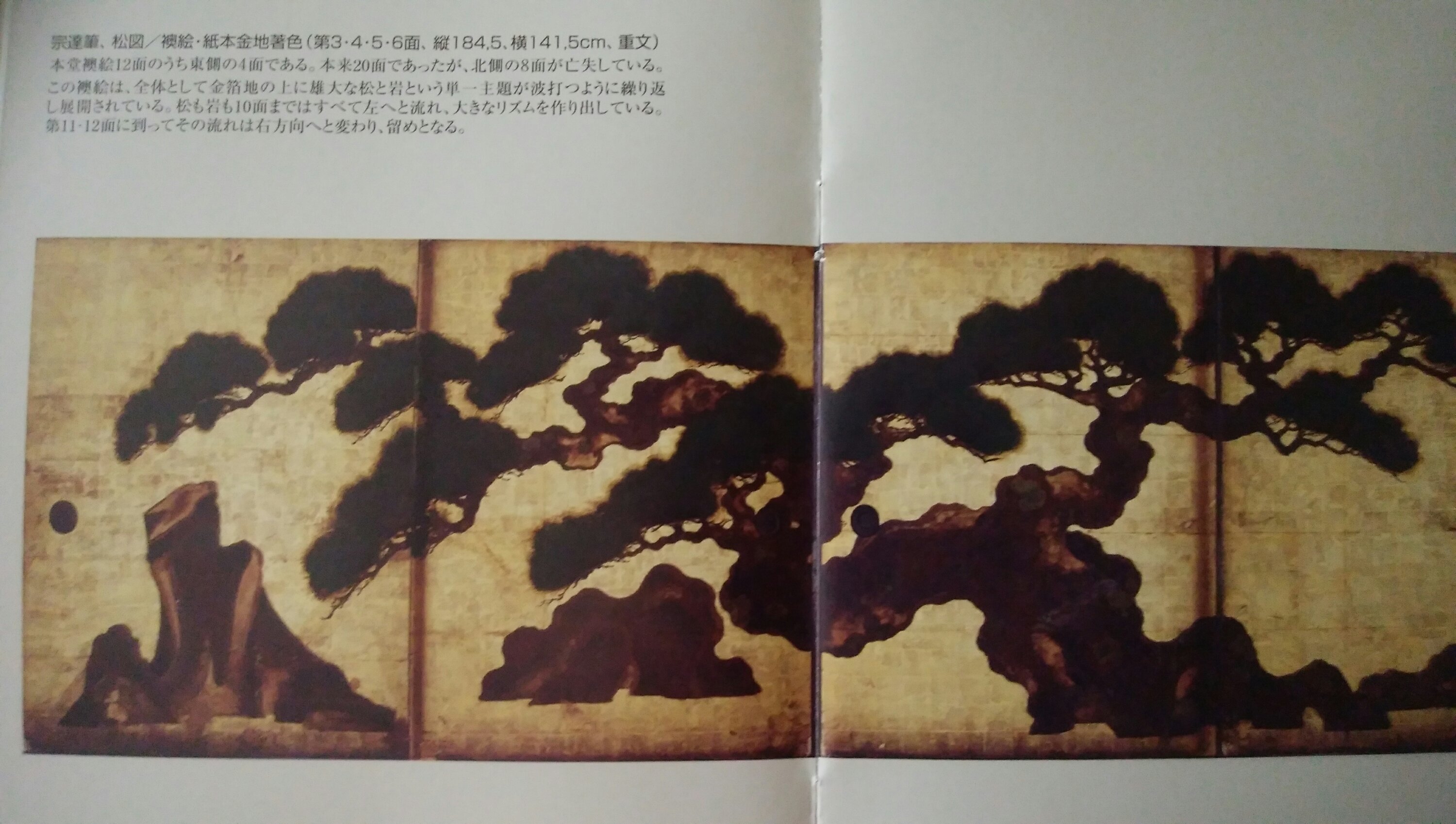

俵屋宗達の襖絵「松図」です。

拝観を終え、外に出ると目の前に猫ちゃんが飛び出してきました。

後方の石の鳥居には、りっぱなヤマモモが植えられていました。

次回は南隣の法住寺について紹介します。

-

前の記事

長谷川等伯「楓図」 2019.09.02

-

次の記事

後白河天皇陵ー法住寺 2019.09.04