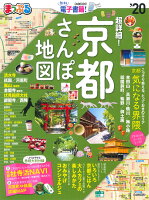

京都市内最古の建物…千本釈迦堂

- 2019.11.17

- 上京区

市バス「乾隆校前」下車。西に入ルと右手に見えてきます。

大報恩寺(だいほうおんじ 通称・千本釈迦堂)です。

12/7〜8日の「大根炊き(だいこだき)」は冬の京都の風物詩となっています。

大根炊きは鎌倉時代、法要の際に大根の切り口に梵字(古代インドの文字)を書いて息災祈願を行ったのが起源だとされます。

宗派 真言宗智山派

創建 1227(安貞元)年

前身は1221(承久3)年に義空上人が寄進を受けた地に小堂を建て仏像を安置したのが起こりとされます。

開基 義空(伝・奥州藤原氏第3代藤原秀衡の孫)

ご本尊 釈迦如来(行快作 秘仏)

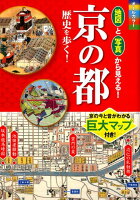

応仁の乱で西軍の陣地があった場所ですが、西軍の将・山名宗全のはからいで本堂が残ったとされます。

本堂前にある「阿亀桜(おかめざくら)」です。

厄除けや招福のシンボル「おかめ」像です。1979(昭和54)年に有志により建立されました。

おかめ像の北側には厄を払い福運を招く「布袋尊」。

1227年に建立された京都市内最古の本堂です。

「應仁の戦乱」(1467〜1477)の時のきずあとでしょうか。

大工の棟梁・長井高次は柱の寸法を誤って短く切ってしまい困っていたところ、妻のおかめが柱を全部短く揃えて斗組(とぐみ・ますぐみ 柱の最上部につけて横材を安定させて支える)を用いて高さを合わせればどうかと助言し、無事に完成できました。しかし、おかめは女の提案で大任を果たしたことが知れてはと上棟式を待たずに自害しました。高次は上棟の日、おかめの名にちなんだ福面を付けた扇御幣を飾り、妻の冥福とお堂の完成を祈ったとされます。

本堂の裏にはおかめさんがいっぱい!

ぼけ封じの観音さまです。

千本釈迦堂の「霊宝殿」はお勧めです。「十大弟子像」や「六観音像」の端正な仏像群が拝観できます。特に聖観音さんはべっぴんさんです。

-

前の記事

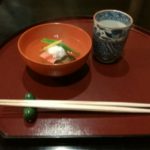

産直にて。 2019.11.16

-

次の記事

天きでプチ贅沢ランチ! 2019.11.18