後白河法皇ゆかりの長講堂そして天神信仰発祥の地・文子天満宮へ。

- 2019.11.24

- 下京区

五条富小路通を下りしばらく歩くと、左手に 「長講堂」が見えてきます。 後白河法皇(ごしらかわほうおう 第77代天皇 1127〜1192 66歳)が六条西洞院にあった「六条殿」に建立した持仏堂が前身であったと伝わります。

1192(建久2)年、後白河法皇は89ヶ所におよぶ自己の荘園を長講堂に寄進。

翌年、死に先立って長講堂ごと第六皇女の覲子内親王(きんしないしんのう1181〜1252 72歳 母は高階栄子)に譲渡します。

内親王の没後は第89代後深草天皇(1243〜1364 62歳)および南北朝時代の北朝である持明院統(南朝は大覚寺統)が継承しました。焼失等により場所を転々としますが、応仁の乱後は急速に不知行(荘園の権利を行使できない状態)に至りました。

1588(天正16)年、豊臣秀吉によって現在地に移転。現在の建物の多くが禁門の変(1864年)の焼失後に再建されました。

※長講堂は非公開です。

五条東洞院通の一筋東の通り(間之町通)を下っていくと右手に見えてきました。わかりにくく、途中で場所を訪ねました(渉成園の西側の道を上っていく方がわかりやすいかもしれません。)

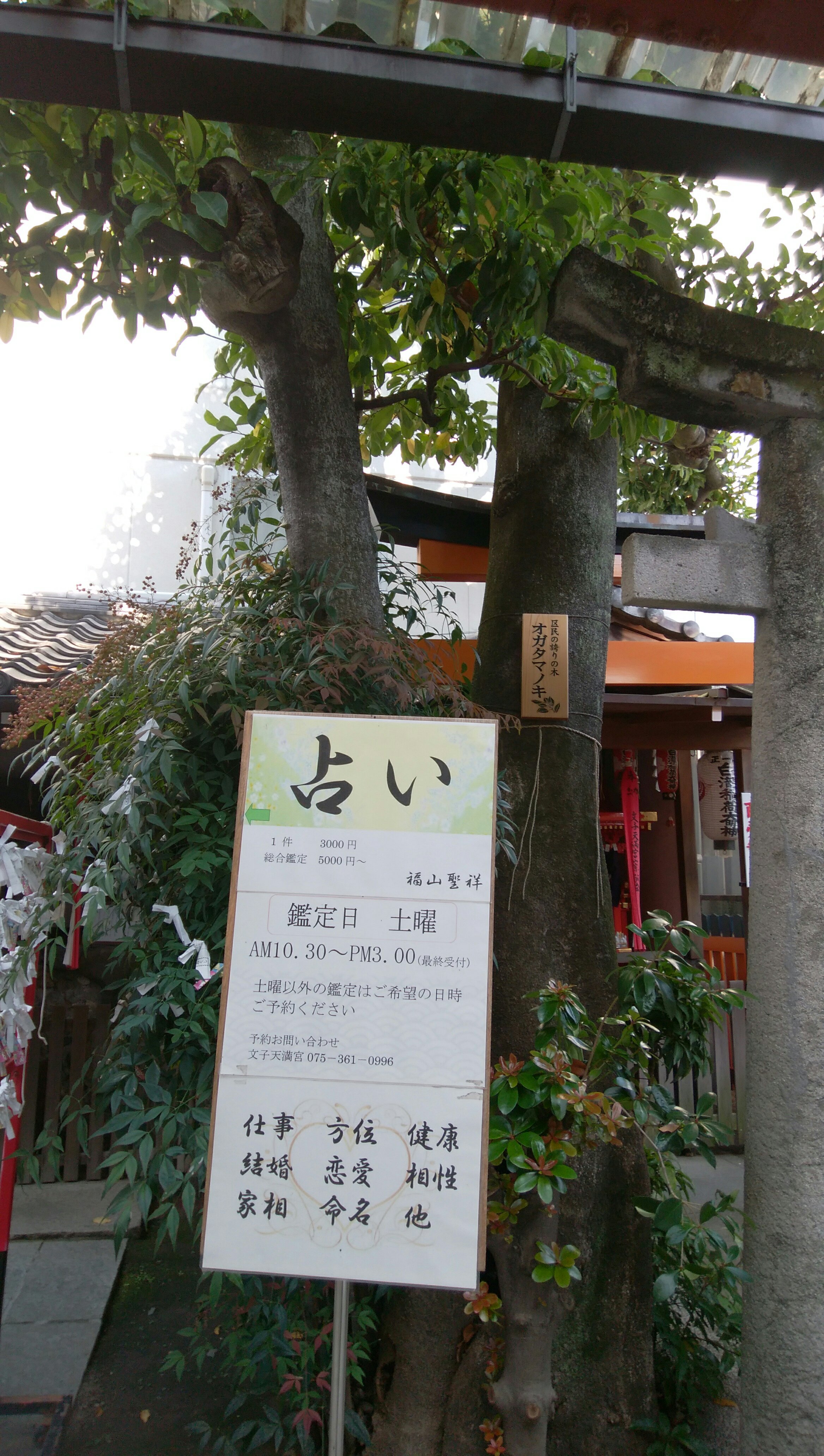

「文子天満宮」です。

社伝によれば太宰府(現在の福岡県にあります)に左遷された菅原道真は903(延喜3)年に59歳で没します。没後、道真の乳母であった多治比文子(たじひのあやこ )は「われを右近の馬場(現在の北野天満宮)に祀れ」との道真の託宣(たくせん おつげ)を受けたといいます。しかし、文子は貧しく社殿を建立することができず、自宅に小さな祠を建て道真を祀ったと云われます。これが、「文子天満宮」の起こりで、天神信仰発祥の神社、また、北野天満宮の前身とも伝えられています。

相生(2本以上の木が同じ根から生え出ていること)のオガタマノキ(榊の自生しない地域を中心に神木とされる事が多い)です。

託宣を受けられた文子像です。託宣を受けられたのは942(天慶5)年とされるので乳母だった文子さんは何歳だったのでしょうか(道真公没後39年)

右手の祠には道真公の夫人の父とも云われる島田忠臣翁や道真公の牛車の世話役・十川能福(そがわのうふく)、そして、火雷神(いかづち)が祀られています。

奥の方には道真公が太宰府へ左遷の途中で立ち寄った際に腰掛けたとされる石がありました。

-

前の記事

世継地蔵さんの上徳寺 2019.11.23

-

次の記事

突然ですが寒い時は座学で…①明治天皇の皇子女について。 2019.11.25