「祇園の舞妓」より…その1

- 2021.02.23

- 未分類

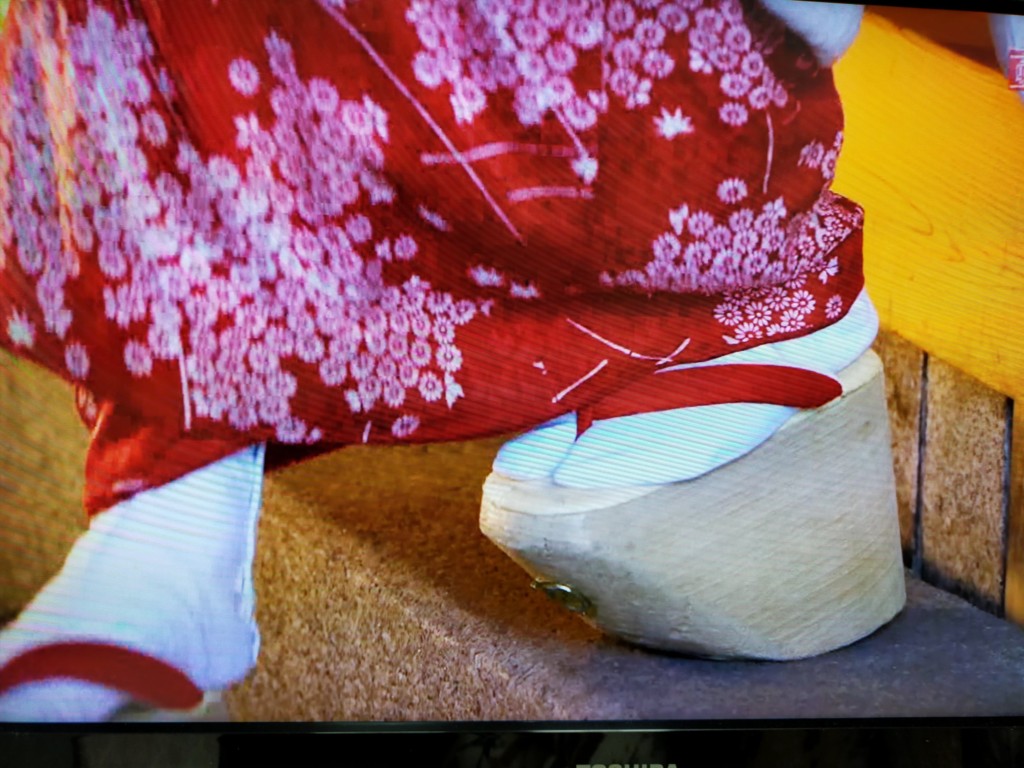

「おこぼ」で歩くとコポコポ、そして、鈴の音がします。

肩あげと袖あげは、

かつて舞妓が子どもだったことの名残りとか。

また、最初の1年目の紅は下唇のみです→おちょぼ口のように見せ、稚さを醸し出します。

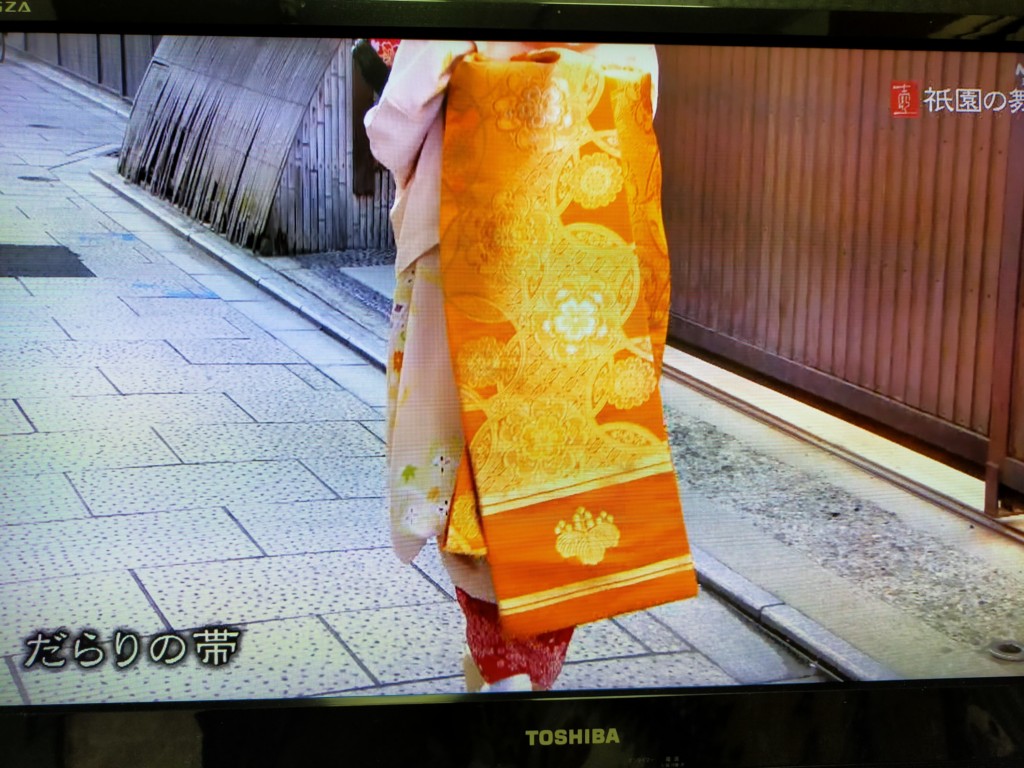

長さ5.4m、重さ6kgの西陣織の、「だらりの帯」。

4月、5月、9月、10月は京友禅の染め帯となります。

週一回、日本髪をほどきます。

左は髷を2つに割った「割れしのぶ」…一年目の舞妓さん。

2年ほどで割れしのぶより、落ち着いた「おふく」に変わります。

舞妓さんの日本髪はどこから見ても、

丸く、フンワリ、優しく。

花かんざしも月ごとに変えます。

右上は”うちわ”。7月のかんざしです。

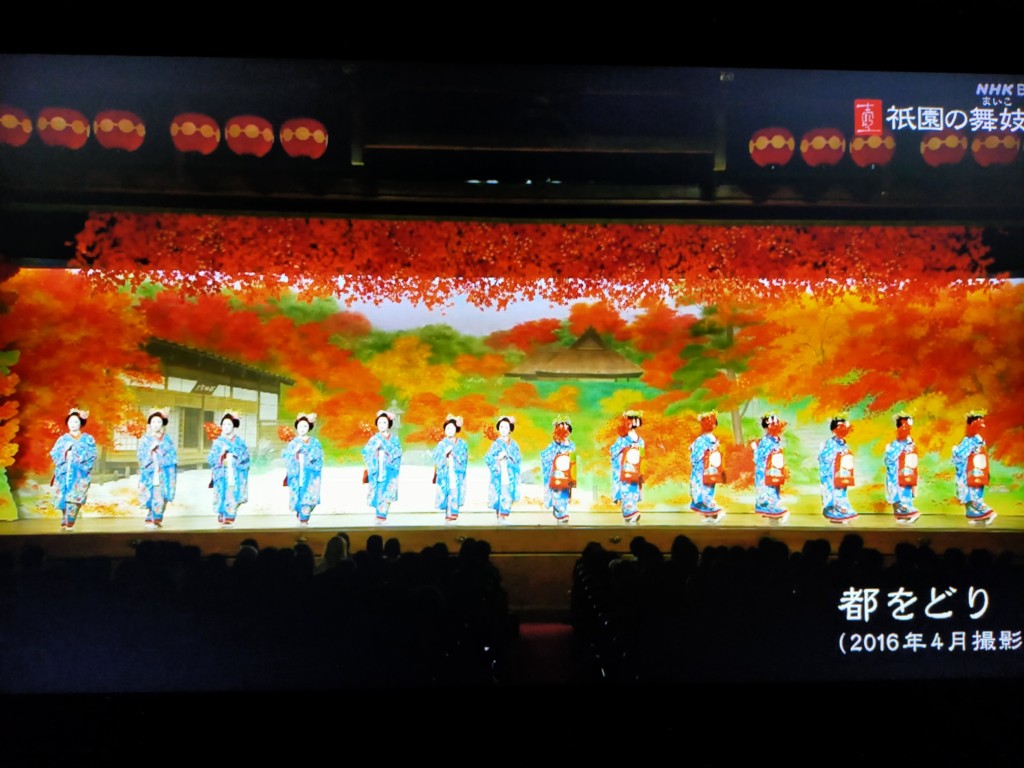

明治5年の京都博覧会の呼びものとして舞が披露されたのが始まりで、

京の春の風物詩…祇園甲部の「都をどり(4月)」に引き継がれています。

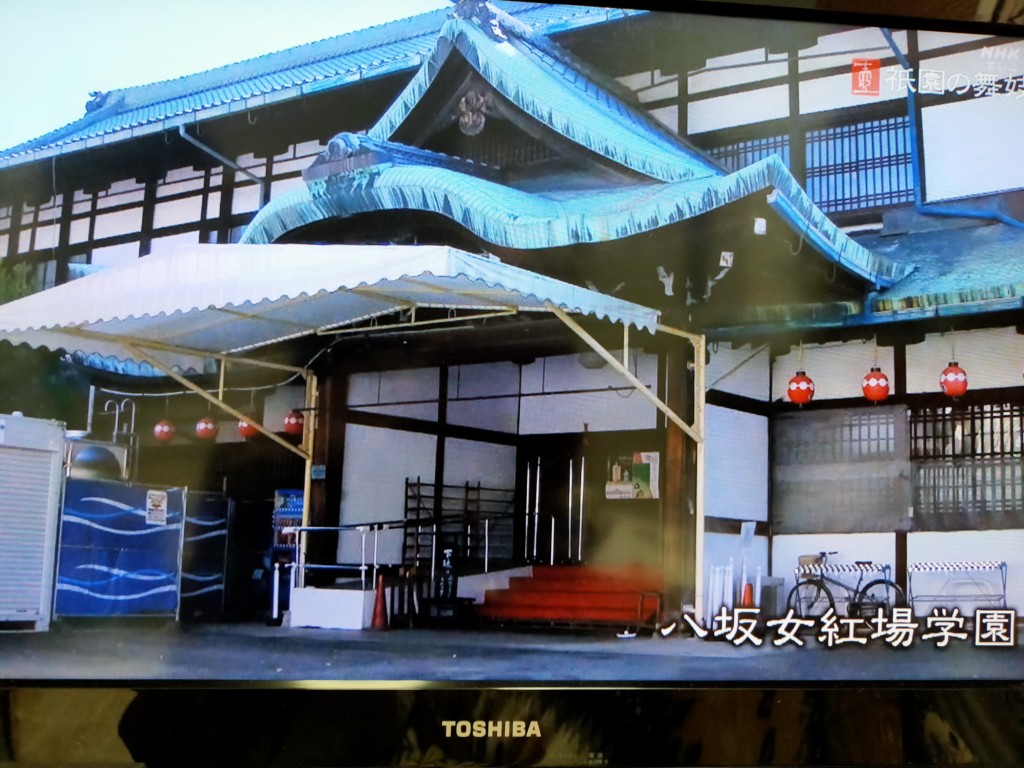

「八坂女紅場学園」では芸・舞妓さんが三味線や舞の稽古に励んでいます。

-

前の記事

🐁こんな場所に供養塔が。 2021.02.22

-

次の記事

「祇園の舞妓」より…その2 2021.02.24