💫ばあばのひとり旅…川崎大師その1

- 2021.04.22

- 未分類

孫ちゃん達はお婿さんが見てくれます。

上尾駅から、

上野東京ラインで川崎まで。

上野東京ラインの開業は2015年3月14日。

長距離路線のため、事故時は各線の遅れや朝の混雑等の影響があるようですが、

乗り換えなしで高崎線から東北本線、東海道線と行けるのはありがたい…です。

※東京↔上野間は山手線ではなく東北本線と書いてありました😆。

JR川崎駅から標識通りに進み京急(けいきゅう)川崎駅に無事到着。

京急川崎駅で京急大師線に乗車し3つ目「川崎大師」駅で下車。

現在11:30分。

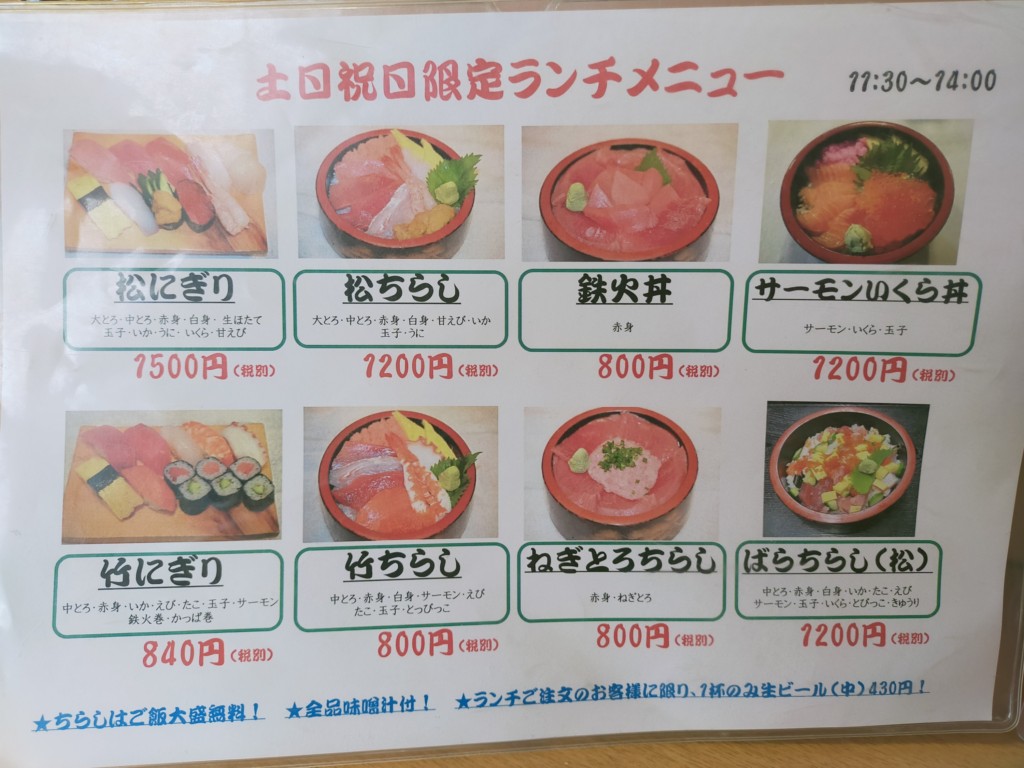

表参道「活はる」でランチ。

880円の鉄火丼!

生臭くなく美味しかったです。

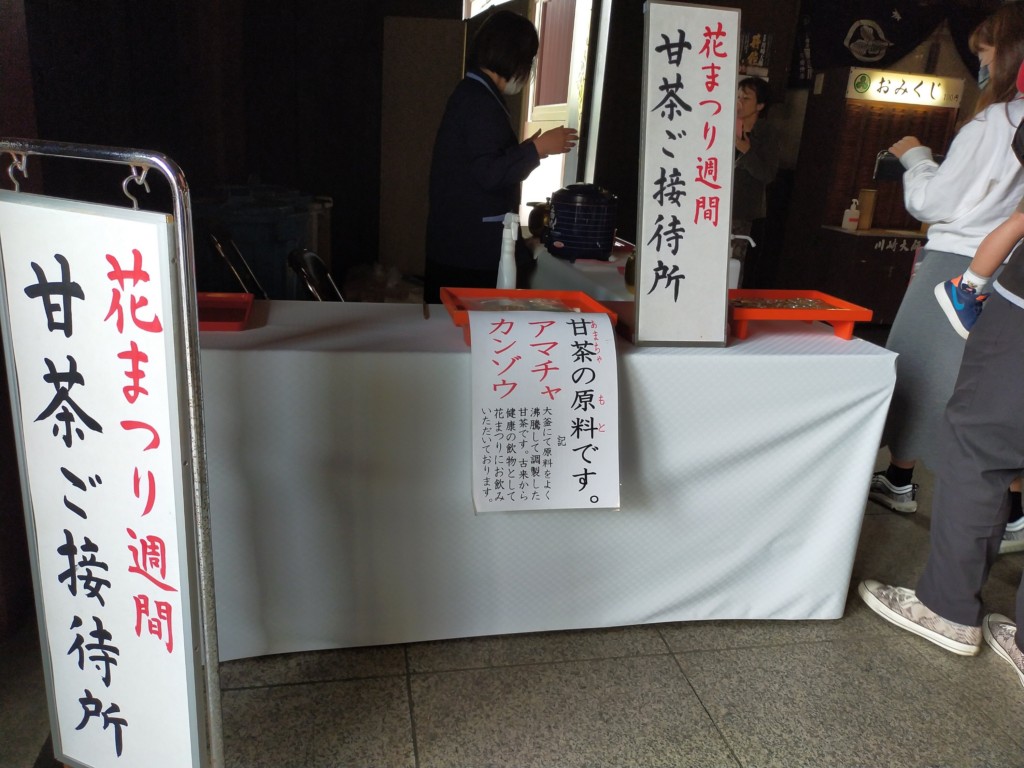

いよいよ川崎大師に向かいます。

昼頃の表参道です。

昭和52年に建立された大山門です。

「魚がし」と書かれた赤い提灯は豊洲市場の水産関係者(当時は築地市場)を中心に構成される講のひとつ・川崎大師魚河岸講より寄贈されたものとか。

大山門には四天王像(東寺の四天王を模刻)が安置されています。

昭和39年に再建された大本堂には、

ご本尊の厄除弘法大師が安置されています。

毎朝および日中、護摩が焚かれ諸願成就祈願がなされています。

崇徳天皇の御代(1123〜1141)、平間兼豊・兼乗(ひらまかねとよ・かねのり)という武士の親子が罪(無罪とされます)により生国尾張を追われ、諸国を流浪したあげく、ようやくこの地に住みつき、漁師をし、貧しい暮らしを立てていました。

兼乗は深く仏法に帰依し、とくに弘法大師を崇信していましたが、我が身の不運に加え、42歳の厄年にも当たり、日夜、

厄除けの祈願を続けていました。

ある夜、ひとりの高僧が兼乗の夢枕に立ち、

「我むかし唐に在りしころ、わが像を刻み、海上に放ちしことあり。以来未だ有縁の人を得ず。いま、汝速やかに網し、これを供養し、功徳を諸人に及ぼさば、汝が災厄変じて福徳となり所願もまた満足すべし。」と告げられました。

翌朝、兼乗は海に出て、光り輝いている場所に網を投じると、大師の尊いお像が引き上げられました。

兼乗は随喜してこのお像を浄め、ささやかな草庵を結び供養しました。

その頃、高野山の尊賢上人(そんけんしょうにん)が諸国遊化の途上にたまたま兼乗のもとに立ち寄り、尊い像と像にまつわる霊験奇瑞に感泣し、

ともに力を合わせて、1128年に一寺を建立しました。

そして、兼乗の姓・平間をもって平間寺(へいけんじ)と号しました。

その後、兼乗は晴天白日の身となりふたたび尾張の国に帰任しました。

ー「厄除弘法大師略縁起」より抜粋ー

川崎大師は真言宗智山派に属し、成田山新勝寺や高尾山薬王院

とともに大本山に位置します。

なお、総本山は京都東山七条にある智積院です(三十三間堂近く)。

-

前の記事

💫空海さんとの出会い…遍照院 2021.04.21

-

次の記事

💫ばあばのひとり旅…川崎大師その2 2021.04.23